Les claviers à travers le monde: l’art d’écrire autrement

Tu tapes un Z, mais c’est un Y qui s’affiche. Tu presses la touche Q, et c’est un A qui apparaît. Non, ton ordinateur ne délire pas: il a simplement adopté la disposition AZERTY, pensant que tu es issu·e d’un pays francophone. Un réglage rapide et tout rentre dans l’ordre, mais une question demeure: pourquoi AZERTY plutôt que QWERTZ? Et comment fait-on dans des pays comme la Chine, où l’écriture compte près de 100 000 caractères?

Dès qu’on passe les frontières, tout change. Les claviers, comme les langues, ont leurs particularités. Windows 11 en propose plus de 200 variantes, certaines très proches de la nôtre, d’autres radicalement différentes. Prends la configuration QWERTZ suisse: pour beaucoup, elle est une seconde nature. La mémoire musculaire sait où poser les doigts, et changer de disposition demande un réel effort. Pas étonnant qu’un simple décalage suffise à nous déstabiliser.

C’est précisément ce qui rend le sujet fascinant. Quelles sont ces différences? Qui utilise quoi? Et comment fonctionnent les claviers pour des langues comme le mandarin, le japonais ou le coréen, dont les systèmes d’écriture n’ont rien à voir avec le nôtre?

Si la curiosité te démange, ne reste pas… sur la touche: embarque pour notre tour du monde des claviers d’ordinateur.

QWERTY, QWERTZ et AZERTY: le langage de ton clavier

À première vue, ces enchaînements de lettres peuvent sembler arbitraires. Pourtant, ils désignent simplement les six premières touches de la rangée supérieure de ton clavier. En un clin d’œil, ils te révèlent quel type de clavier (occidental) tu utilises. Même entre claviers partageant une même base – comme le QWERTZ – des variations subsistent selon les pays ou les langues, notamment dans les caractères spéciaux, les accents ou les trémas. Mais derrière cette diversité se cache une logique commune. Passer de l’un à l’autre demande finalement bien moins d’efforts qu’on pourrait le croire.

QWERTY – mais que fait donc le Y à la place du Z?

S’il fallait désigner un roi parmi les dispositions de clavier, le QWERTY décrocherait sans doute la couronne. Rien de surprenant: apparu très tôt, il répond parfaitement aux besoins de la langue la plus parlée au monde, l’anglais. Il a même inspiré ses cousins, le QWERTZ et l’AZERTY. La principale différence avec le QWERTZ? L’inversion du Y et du Z. Là où nous avons QWERTZ, le clavier américain affiche fièrement QWERTY. Pourquoi? Tout simplement parce que le Y est bien plus fréquent en anglais que le Z, et que cette disposition a été pensée, à l’origine, pour les machines à écrire américaines. Au-delà de l’efficacité, il s’agissait aussi d’éviter les blocages mécaniques, en espaçant au mieux les lettres souvent tapées ensemble.

Aujourd’hui, le QWERTY règne sans partage aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Australie, en Italie… et dans bien d’autres pays, avec quelques variations locales.

QWERTZ: une question de confort

La lettre Z est bien plus courante en allemand que le Y. Le clavier QWERTZ n’a donc pas été conçu au hasard: il évite de se tordre inutilement les doigts et préserve la vitesse de frappe. En Suisse, cette disposition domine (dans une version adaptée à nos spécificités) y compris en Suisse romande. Malgré nos neuf millions d’habitants, bien moins nombreux que dans d’autres pays, nous avons notre propre clavier, conçu pour répondre à nos besoins et respecter notre multilinguisme.

Et nos voisins germanophones? Des différences subtiles existent au sein de l’espace germanophone. Compare, par exemple, ton clavier avec celui d’un Allemand:

tu verras que la configuration QWERTZ allemande (celle utilisée en Allemagne) présente ses propres spécificités. L’arobase («@») notamment saute aux yeux. À cela s’ajoute le fameux «ß», ou «Eszett» – ce caractère qui fait office d’alternative au double «s». En revanche, il manque les lettres accentuées. Autre détail: même le point d’exclamation change de place.

Ça n’a aucun sens!!!11!!1!

Tu as peut-être déjà croisé ces séries de points d’exclamation entremêlés de «1» sur Internet. Certains s’en servent comme d’un mème, mais en réalité, cela n’a pas grand-chose à voir avec les claviers suisses. Contrairement au clavier des Allemands, le point d’exclamation du clavier suisse ne partage pas sa touche avec le chiffre 1. Résultat: sur un clavier suisse, tu obtiendrais plutôt quelque chose comme «!!!¨¨!!¨¨!» Avoue, malgré tout, ces «1» ont un petit côté amusant, non?

Pour en revenir à notre sujet: la disposition QWERTZ ne se limite pas à la Suisse. On la retrouve aussi en Autriche, au Liechtenstein, au Luxembourg, en République tchèque, en Pologne, et dans quelques autres pays encore.

AZERTY – en français, s’il te plaît!

En Suisse romande, tu utilises sans doute aussi le clavier QWERTZ. Mais dès que tu franchis les frontières, c’est l’AZERTY qui règne en maître dans l’espace francophone. Pourtant, passer de l’un à l’autre peut vite devenir un petit casse-tête. À côté, adopter le QWERTY paraît presque être un jeu d’enfant. Ces différences de disposition plongent leurs racines dans l’histoire et les besoins linguistiques: le QWERTY, à l’origine pensé pour l’anglais, a été adapté pour mieux servir le français.

Aujourd’hui, la configuration AZERTY domine surtout en France et en Belgique.

De l’alphabet latin aux claviers du monde

Lorsque l’on quitte l’univers des lettres latines, les claviers, eux aussi, se transforment. C’est le cas des langues recourant à un système d’écriture différent. Prenons la disposition JCUKEN, utilisée dans les pays cyrilliques comme la Russie, ou dans sa variante ukrainienne. Inspirée du QWERTY, elle en reprend la logique tout en adaptant les caractères à l’alphabet cyrillique. Un autre exemple frappant vient d’Asie de l’Est: celui de la Corée du Sud et de son clavier unique.

Corée: l’alphabet en blocs

L’écriture coréenne peut à première vue évoquer des logogrammes, ces signes graphiques représentant des mots entiers. Pourtant, elle repose sur un alphabet structuré, le hangeul (한글), composé de quatorze consonnes et dix voyelles. Ces éléments s’assemblent en blocs syllabiques, donnant l’apparence de caractères complexes alors qu’il s’agit simplement de lettres agencées avec rigueur et méthode. Prenons l’exemple du bloc 한 (han): il combine ㅎ (h),ㅏ (a) et ㄴ (n) en une unité visuelle.

Les lettres sont saisies individuellement. Leur agencement en syllabes est géré automatiquement, selon une disposition nommée Dubeolsik.

Au-delà des alphabets

C’est ici que les choses prennent une tournure fascinante: certaines langues, au lieu de s’appuyer sur un simple alphabet, utilisent des idéogrammes ou mêlent plusieurs systèmes d’écriture. Pas étonnant qu’elles puissent nous intimider.

Chine: 100 000 caractères sur 26 touches

Le mandarin en est un exemple emblématique. L’écriture chinoise répertorie historiquement plus de 100 000 caractères, dont environ 3000 à 5000 sont employés quotidiennement. Mais comment intégrer un tel arsenal sur un clavier? En réalité, c’est impossible. Même en se limitant aux caractères les plus usuels, il faudrait des milliers de touches. Pour résoudre ce défi, on recourt au pinyin (拼音), un système de transcription qui convertit la prononciation du mandarin en lettres latines, et inversement. Aujourd’hui, il constitue la méthode principale de saisie du chinois moderne.

En Chine, comme ailleurs, on utilise un clavier QWERTY: l’utilisatrice ou l’utilisateur tape les mots avec des lettres latines (en pinyin), et le système affiche à l’écran les caractères correspondants à sélectionner. Par exemple, en tapant «nihao» (nǐ hǎo), le logiciel propose directement «你好». Selon les paramètres choisis, les suggestions apparaissent en caractères simplifiés ou traditionnels.

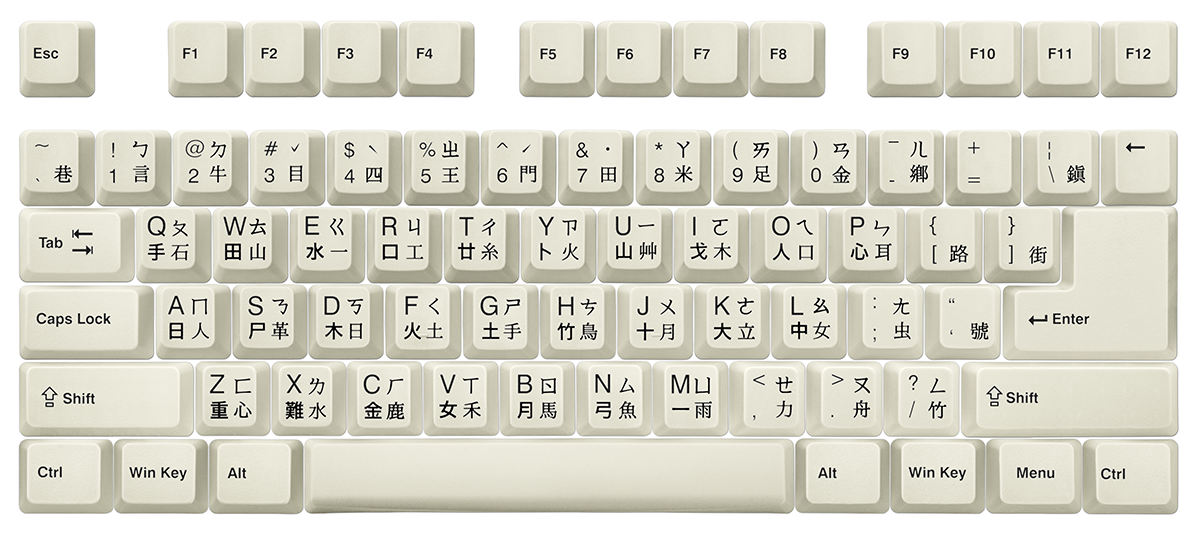

En dehors du pinyin, prédominant en Chine continentale, Taïwan et Hong Kong privilégient d’autres méthodes, comme le zhuyin (ou bopomofo), le cangjie et le dayi. Ces systèmes s’appuient soit sur la transcription phonétique (zhuyin), soit sur les caractéristiques visuelles des caractères (cangjie, dayi).

Japon: trois systèmes d’écriture sur un clavier

Alors qu’en Chine on recourt presque exclusivement aux caractères, le japonais conjugue trois systèmes d’écriture: le hiragana (ひらがな), le katakana (カタカナ) et le kanji (漢字). Loin d’être utilisés de manière isolée, ces trois systèmes cohabitent fréquemment au sein d’une même phrase, chacun remplissant une fonction bien précise.

- Le Hiragana sert à exprimer les formes grammaticales, les particules et certains mots d’origine japonaise dépourvus de kanji.

- Le Katakana, quant à lui, est réservé aux emprunts étrangers, aux onomatopées, ainsi qu’à la mise en relief de certains termes, un peu à la manière de notre usage de l’italique.

- Enfin, le Kanji (caractères d’origine chinoise) est utilisé pour les noms, les verbes et les adjectifs.

La richesse et la complexité de l’écriture japonaise n’ont ainsi rien à envier à celles du chinois. Sans surprise, quel que soit le mode de saisie choisi, les claviers japonais adoptent eux aussi le format QWERTY.

La méthode la plus courante est celle dite romaji, qui consiste à taper les mots japonais à l’aide de lettres latines selon la transcription habituelle. Ainsi, en saisissant «konnichiwa», le système le convertira automatiquement en «こんにちは». Il est ensuite possible, au besoin, de transformer ce texte en kanji ou en katakana, ou même de sélectionner dès le départ le système d’écriture souhaité.

En alternative, certains préfèrent la saisie kana, où chaque touche correspond directement à une syllabe japonaise (en hiragana ou en katakana).

Rester sur la touche… pour mieux écrire

Toutes les configurations poursuivent un même objectif: nous inviter à raconter des histoires, à organiser nos idées, ou simplement à envoyer quelques mots vers le monde. La disposition QWERTZ, en apparence banale, tire pourtant son charme discret de cette même familiarité. Elle épouse notre langue, s’adapte à nos usages, et reflète nos particularités – un outil précieux pour façonner et donner corps à nos pensées.

Source image de couverture: Unsplah | Jan Loyde Cabrera

Content Marketing Manager

Lorsque je ne suis pas occupée à laisser libre cours à ma créativité littéraire, il est fort probable que je sois totalement absorbée par une série Netflix («Un dernier épisode!») ou alors engagée dans des discussions animées sur des sujets très variés. J’aime encore me plonger dans un bon livre ou me lancer dans un nouveau hobby. Ma curiosité intellectuelle est infinie, et j’ai ici la chance de pouvoir la satisfaire pleinement et de la partager.

Afficher tous les articles de l’autriceCommentaires (0)

Veuillez vous connecter pour utiliser la fonction de commentaire.